De 1670 à 1870, la Compagnie de la Baie d'Hudson a détenu des droits exclusifs de traite des fourrures dans la région drainée par les cours d'eau se jetant dans la baie d'Hudson, alors appelée Terre de Rupert.

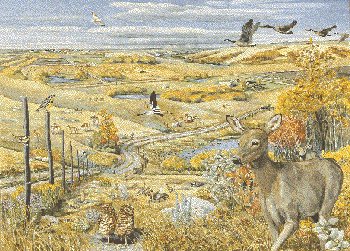

La demande européenne de produits de la traite des fourrures, notamment de ceux de bison, a entraîné les premières modifications importantes causées par l'homme aux écosystèmes des prairies indigènes. Au cours des années 1880, il n'existait pratiquement plus de bisons en liberté dans cette écozone, les colons européens en ayant tué des milliers chaque année.

Après 1870, la colonisation et les modifications du paysage ont été accélérées par suite de l'abandon par la Compagnie de la Baie d'Hudson de sa charte, et par la vente de la Terre de Rupert au Canada. Pour mettre la région à l'abri d'une éventuelle invasion par les États-Unis, le Canada a encouragé la mise en valeur du territoire. Au début du siècle, après l'inauguration du chemin de fer transcontinental en 1885, on a assisté à une migration massive qui a permis à 200 000 colons (homesteaders) de s'y établir.

Le chemin de fer a joué un rôle de premier plan dans les modes de développement. Des villes sont apparues ici et là en bordure des voies ferrées, servant de points d'expédition pour les exportations de céréales et de bétail et de centres de distribution des marchandises en provenance de l'extérieur. Dès 1916, le Canada était le plus important exportateur de blé au monde. Vingt-cinq ans plus tard, 60 % de l'écozone des Prairies était cultivé et son paysage ressemblait à un vaste damier.

En 1936, les agriculteurs formaient 50 % de la population. De nos jours, ce pourcentage est inférieur à 10 %. L'exode rural et la croissance des populations urbaines n'ont cessé de progresser depuis les années 1950. Bien que le territoire urbanisé ait une superficie minime (3 %), il n'en exerce pas moins une influence importante sur l'écozone. La proportion de la population urbaine est maintenant de 81 %, comparativement à 76 % pour l'ensemble du Canada, chiffre d'autant plus remarquable que les activités agricoles dominent le paysage de cette écozone. En 1991, la population totale de l'écozone des Prairies était d'environ 3,8 millions de personnes, une augmentation de 25 % depuis 1971. Les grands centres urbains sont Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina et Winnipeg.

L'écozone a une structure économique qui reflète sa dépendance à l'égard des industries primaires, soit l'agriculture, l'exploitation minière et l'extraction du pétrole et du gaz. Dix-neuf pour cent du nombre total d'emplois du secteur lié à l'exploitation des ressources se retrouvent dans les Prairies, dont 62 % dans le secteur de l'agriculture et de la transformation des aliments. L'industrie des minéraux (combustibles fossiles et produits connexes) représente près du tiers des emplois dans ce secteur. En 1991, le produit intérieur brut de l'écozone des Prairies était estimé à près de 91 millions de dollars, soit 15 % du produit intérieur brut total du Canada.

Le nombre d'espèces cultivées dans l'écozone des Prairies est limité. Seulement 15 grandes cultures (céréales, oléagineux et légumineuses à grains) et un nombre encore plus réduit de cultures fourragères occupent plus de 95 % des terres cultivées. Exception faite du canola qui a surpassé le blé sur le plan des superficies ensemencées, ces productions végétales ont formé l'essence de la production depuis l'arrivée des colons européens. Les bovins laitiers et de boucherie, les porcs, les chevaux, les poulets et les dindes sont les principaux animaux d'élevage.

L'exploitation minière, notamment la production des combustibles est la deuxième industrie en importance. Même si la valeur de la production minérale a augmenté en Saskatchewan et en Alberta de 1976 à 1991, la production de pétrole a diminué au cours de la dernière décennie, reflétant les changements des prix du pétrole et des programmes d'encouragement à l'exploration et à la mise en valeur. En 1991, la valeur de la production minérale de la partie albertaine de l'écozone représentait 46 % de l'activité totale dans ce secteur au Canada.

L'économie des Prairies délaisse maintenant l'industrie primaire et secondaire au profit du secteur des services. Ces industries sont surtout axées sur la transformation des aliments, le bois, les métaux, les produits chimiques et la pétrochimie. Pendant les années 1980, l'agriculture a rapporté près de 5 milliards de dollars, ce qui équivaut à 25 % de l'ensemble des exportations de la région. Ces chiffres représentent 2 % de la production mondiale de céréales, de riz et d'huile végétale. L'exploitation des minéraux et des combustibles fossiles, ainsi que d'autres biens et services engendrent 15 milliards de dollars par année.